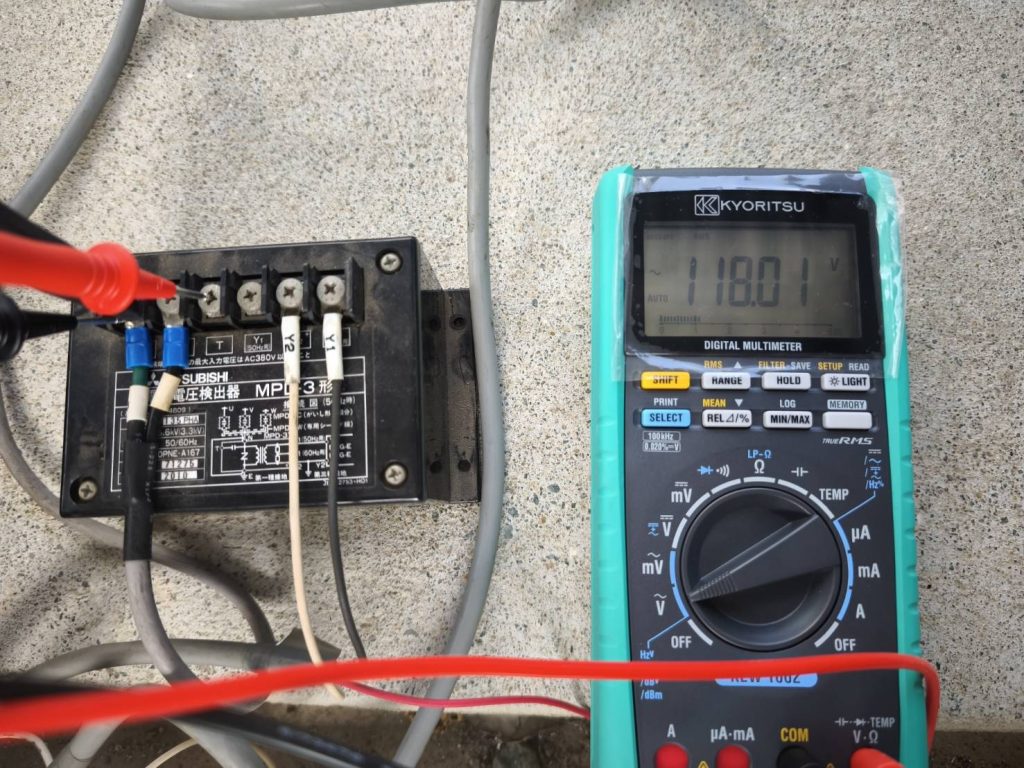

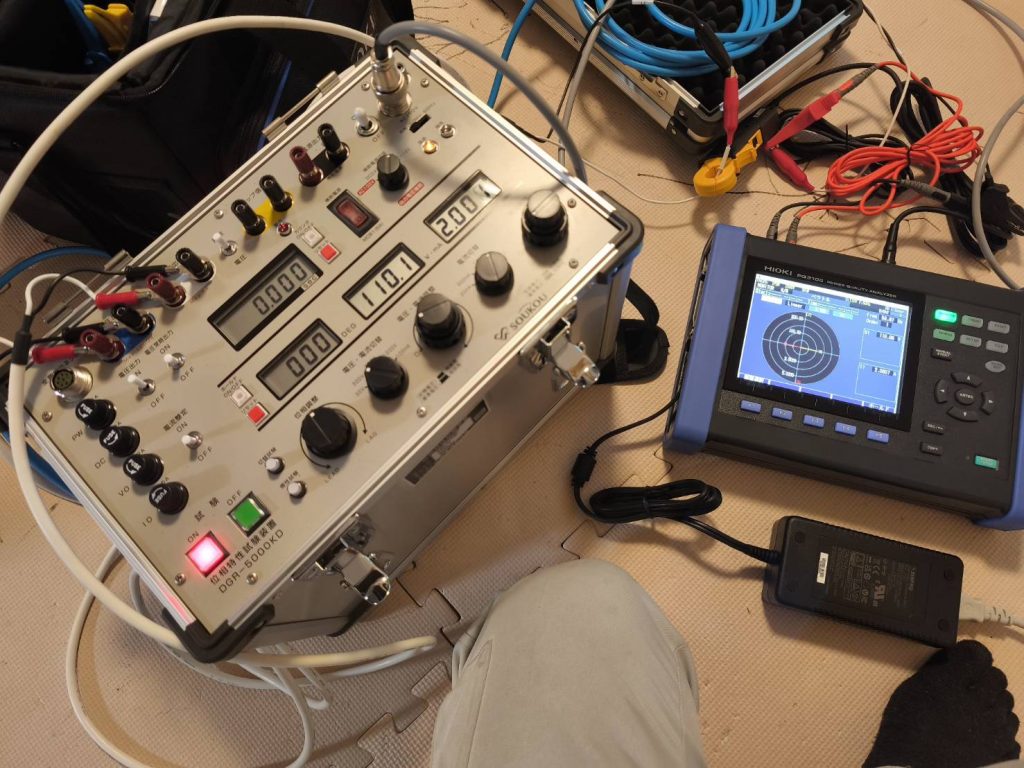

今日は双興GDR-5000KDの電圧・電流の出力位相を電源品質アナライザーを用いて確認しました。

試験結果から、反転しているのは間違いないハズなのですが、実際に確認したわけではないので、せっかくなので確認してみました。

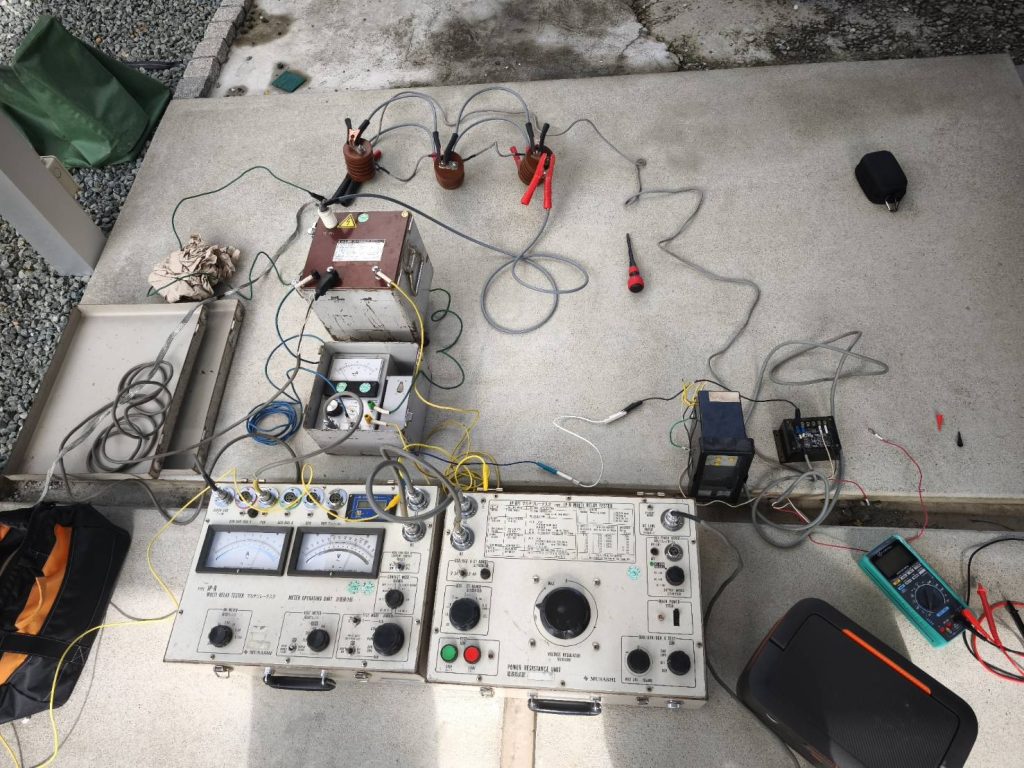

いつも使用しているDGR-5000KDです。出力端子は斜めに繋がないと試験器の縁の出っ張りと干渉する仕様です。バナナプラグに変えないとな、と思いつつそのままです。

Vo-E、kt-lt で電源品質アナライザーに接続して電圧と電流の位相を確認します。

ちゃんと逆になっていますね。安心しました。これで、良く言う「出力は逆位相になっているハズなので」から”ハズ”を抜けます。

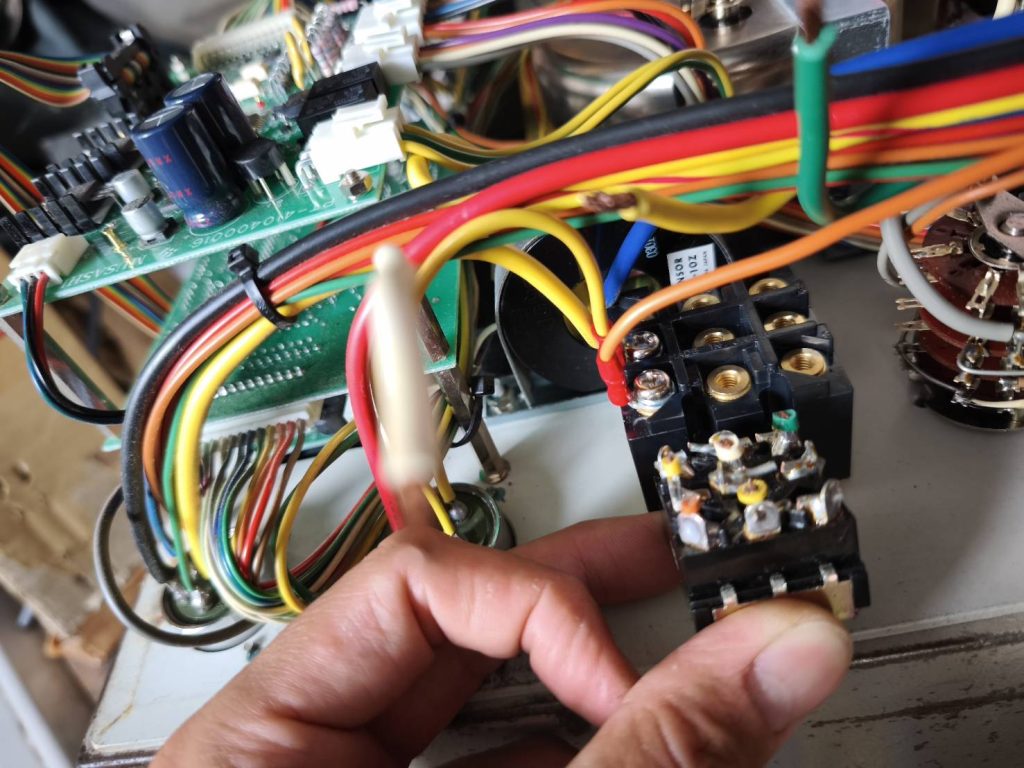

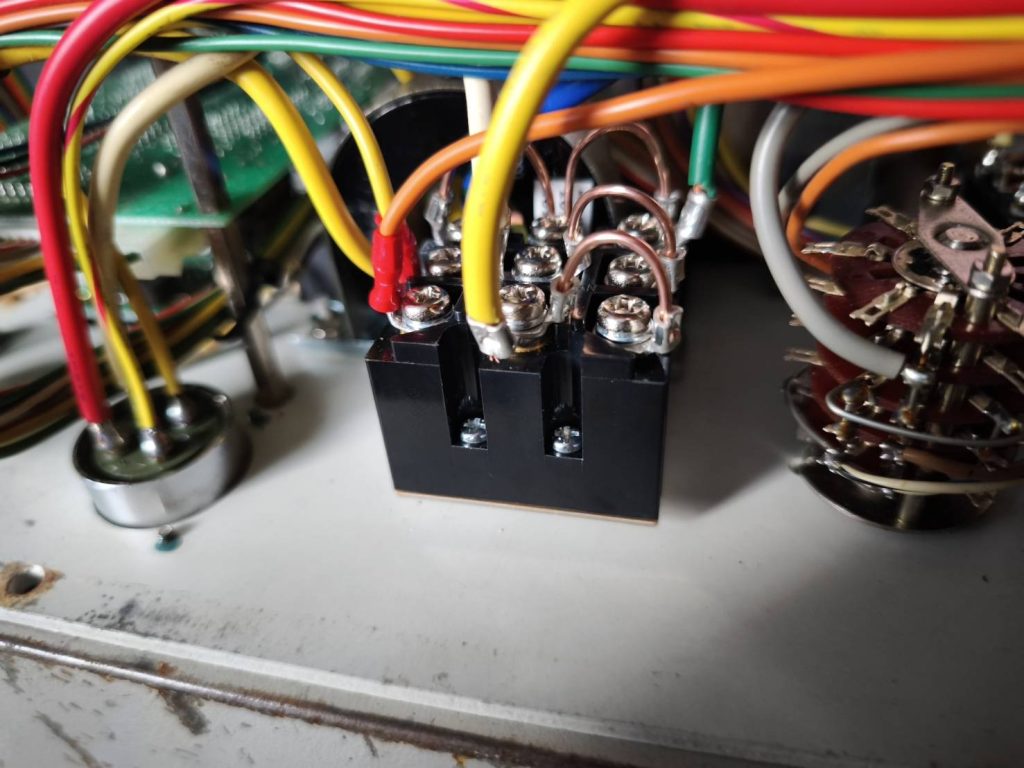

これまで比率作動や系統連携、スポットネットワークリレーなどリレー試験はそれなりにこなしてきましたが、一番難しいのは断トツで地絡方向継電器だと考えています。

ZPDやEVTで検出方法も異なれば、上記の位相が反転して出力する理由(ただVo=-Eなだけですが)、三相渡さずに試験する際に3Voとなる理由など、当所はかなりチンプンカンプンでした。

試験するだけなら簡単にできるのですが、根本的な理論が分からないまま試験するのは個人的には怖いので、そういう意味では一番難しかった気がします。

しかし、1000KDはともかく、5000KDはDGR以外も試験する想定なので、出力を逆にしてほしくなかったなあ。

年末年始で試験器、測定器関係の総チェックをしようと思っていましたが、なんだかんだで出来ず。年度末にはやりたいと思います。