保安管理ほか活動日誌です。

活動日誌

ブログ一覧

位相特性試験器の出力位相

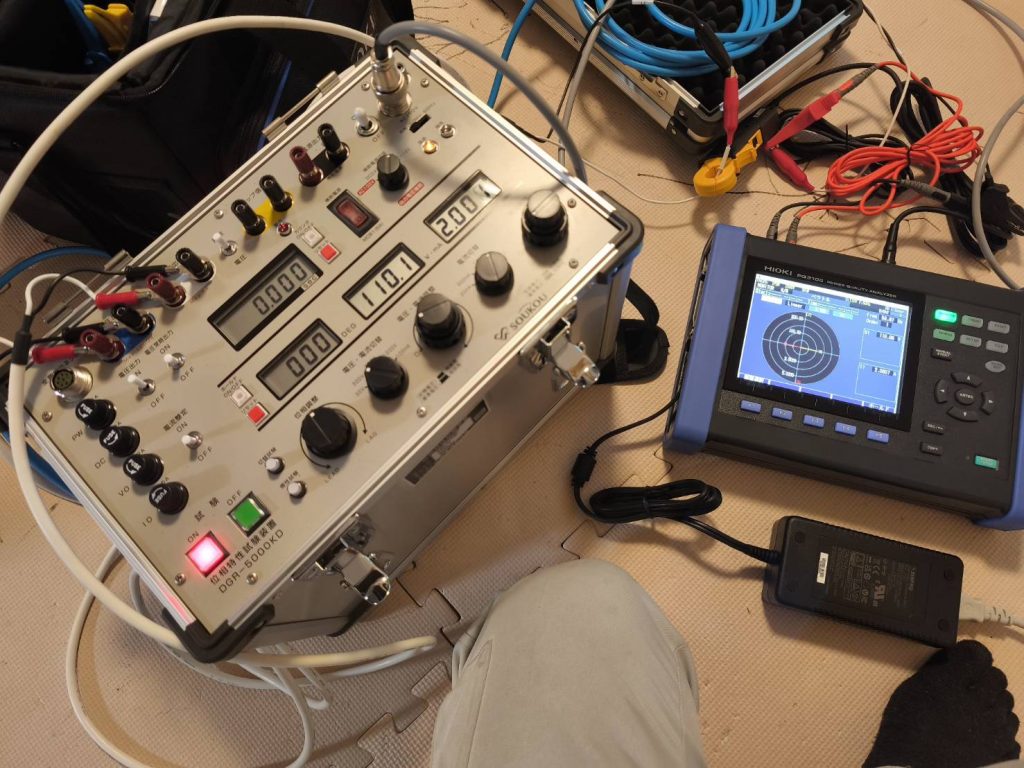

今日は双興GDR-5000KDの電圧・電流の出力位相を電源品質アナライザーを用いて確認しました。

試験結果から、反転しているのは間違いないハズなのですが、実際に確認したわけではないので、せっかくなので確認してみました。

いつも使用しているDGR-5000KDです。出力端子は斜めに繋がないと試験器の縁の出っ張りと干渉する仕様です。バナナプラグに変えないとな、と思いつつそのままです。

Vo-E、kt-lt で電源品質アナライザーに接続して電圧と電流の位相を確認します。

ちゃんと逆になっていますね。安心しました。これで、良く言う「出力は逆位相になっているハズなので」から”ハズ”を抜けます。

これまで比率作動や系統連携、スポットネットワークリレーなどリレー試験はそれなりにこなしてきましたが、一番難しいのは断トツで地絡方向継電器だと考えています。

ZPDやEVTで検出方法も異なれば、上記の位相が反転して出力する理由(ただVo=-Eなだけですが)、三相渡さずに試験する際に3Voとなる理由など、当所はかなりチンプンカンプンでした。

試験するだけなら簡単にできるのですが、根本的な理論が分からないまま試験するのは個人的には怖いので、そういう意味では一番難しかった気がします。

しかし、1000KDはともかく、5000KDはDGR以外も試験する想定なので、出力を逆にしてほしくなかったなあ。

年末年始で試験器、測定器関係の総チェックをしようと思っていましたが、なんだかんだで出来ず。年度末にはやりたいと思います。

太陽光パネル交換

本日は割れた太陽光パネルの交換を実施しました。

6枚のパネル割れが有るのですが、1枚のガラス面がかなり膨れてきたので6枚まとめて交換させて頂くこととなりました。

私が見ている所ではありませんが最近火災があったので、ビビッて直ぐに交換のお見積りし、実施させて頂けることになりました。

工事自体はほぼ原価ですが、将来的にトラブルが起きてしまってそれに費やす時間や労力を考えると大きな利益になると思います。

しかし、そこそこのサイズの上、1枚20kgあるのでなかなか体力を使います。明日は背筋バキバキでしょう。

最近は見なくなりましたが、シリコンではなくCISです。最近の夏場の異常な暑さを考慮すると、シリコンより良いのかもしれませんが、熱で発電効率が落ちても多分高効率なシリコンの方が発電量多いですね。

ただし、シリコンの方は経年で過熱やセル異常が起きますが、CISは外傷によるトラブル以外、特にトラブル無いように感じます。今までパネルのセル焼損はシリコンでしかお目にかかってないです。

太陽光発電所も10年以上経って、色々なトラブルが出てきています。当所は放置で発電していた発電所も、そろそろ設備トラブル溢れる、大変な設備へとなりそうです。

とりあえずは割れパネルも無くなり、こちらは安心して年を越せそうです。

活線ブレーカー交換

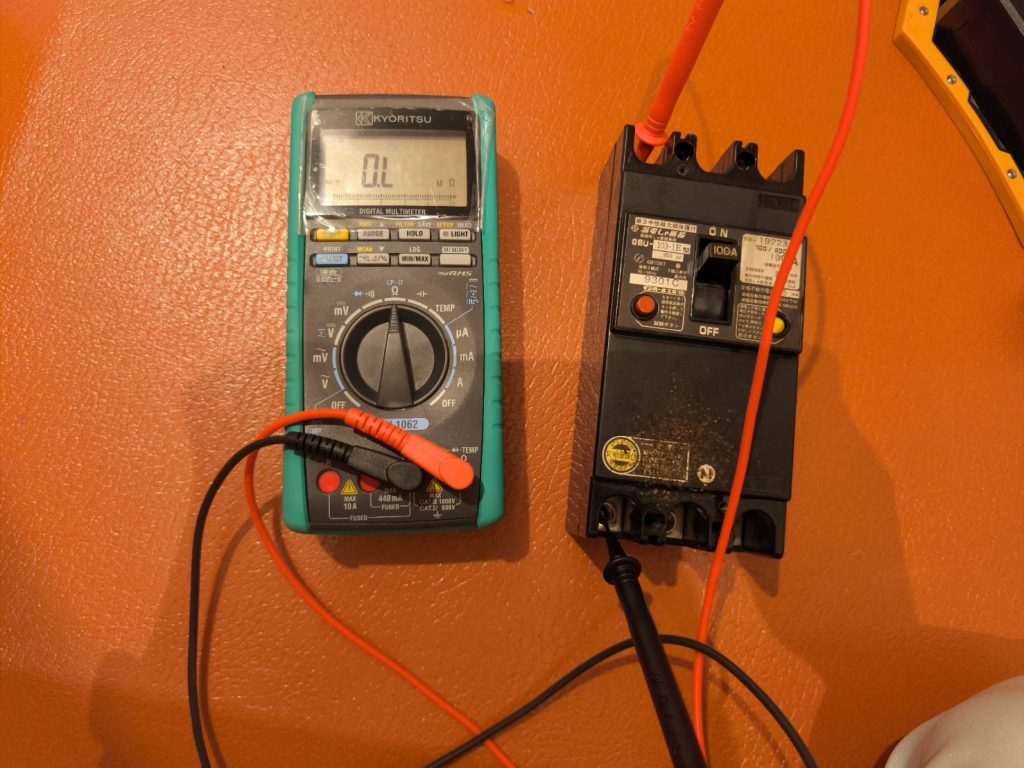

本日は管理技術者さんのご依頼にて、分電盤の主幹ブレーカーの交換を実施しました。

交換の経緯ですが、電灯回路で突然照明が半分停電したためブレーカーを入れなおした所、良くなったけど再発のリスクもあるし交換するとのこと。

無停電での作業をご所望でしたので、活線にて実施です。

二次側は銅バーですが、ご準備されているブレーカーの端子ピッチやブレーカサイズが違うと伺っており色々と準備して伺いました。

停電する前に養生やら確認やら行っていると突然停電。

ブレーカーは入りのままなのですが、、、とりあえずブレーカーを切って作業開始します。

交換自体は多少の穴あけ加工程度で終わりましたが、取り付けが少し斜めになりました。すみません。

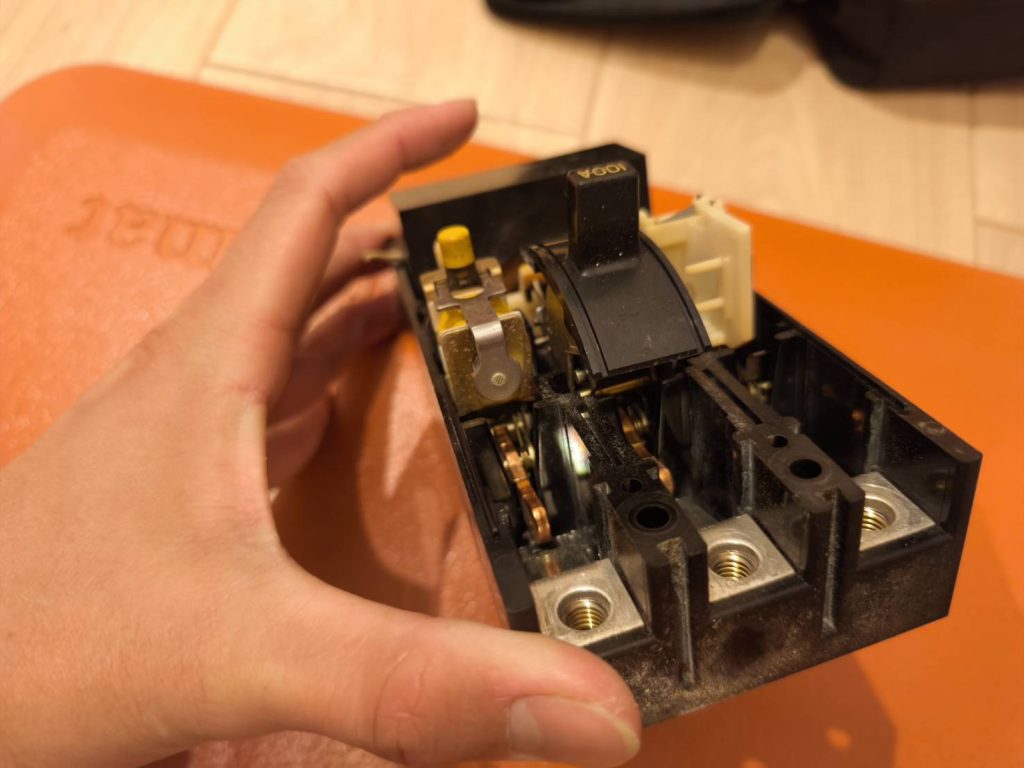

取り外したブレーカーをバラシて不具合内容の確認を行います。

接点は少し溶けた様に見えます。入り状態を保持するバネが弱って、開放用のバネに少し引かれているように感じます。接触圧力が減り、接触抵抗が上昇して熱を持ったのでしょうか。

左の相が入り状態でオープンしています。グッとレバーを入りの方に押し込むと接触しますが、、、よくこの状態で使えていたな。準備中の停電も振動で接点が外れたのでしょう。

設備が古くなるとブレーカーの不具合はどうしても出てきます。

このブレーカーのレバー操作の手応えには違和感があったので、停電点検の際には、ブレーカー入切の手応えにも気を配っていきたいと思います。

接地電圧降下法

PAS接地抵抗不良のお客さまより改修見積依頼があったので対応しました。

接地とれるような地質ではなさそうなのですが、とりあえずテストアースを打ってみます。

とりあえず穴掘りしますが、業種柄、砕石と砕石が砕けた粉しか出てきません。掘るのも大変ですが、そもそも打てそうにありません。

一応、「え!意外と入るじゃん!ヤッホーイ」を信じて打ってみます。

10cmで完全にストップ。

一応接地抵抗も測ってみますが1000Ω程。A種には120本くらい打てば良いかな?

とはいえ、その面積を掘るのも不可能なので、どちらにせよバックホーで掘ったくって銅板埋設&改良剤とかしか無さそうです。

接地棒はもったいないので周りを掘り返して回収。ちょうど自宅の庭に試験用の接地極が欲しかったので持ち帰ります。

一本で96Ω、二連結して53.4Ω。まあ、こんなもんか。

A種にするには理論上16本くらい。まあ、費用対効果の都合でこのくらいで勘弁してあげます。

ついでに電圧降下法でも接地抵抗測定を実施しました。結果は53.564Ω。接地棒1箇所の接地極ですし差はないですね。

過去にメッシュ接地の所を電圧降下法で試験した際に、配線ひたすら引き回してやっと測定した値が、アーステスターで参考にポンっと測定した値と同じだった時は悲しくなりました。

メッシュの埋まっている範囲がしっかり把握できていれば、アーステスタでも遜色ない値が出るのじゃないかな?と思います。

電圧降下法での接地抵抗測定試験をご検討の際は是非一度お問い合わせください。

OVGR不良

本日は年次点検の応援2件にお伺いしました。

1件目は、前回OCRが停電状態で出来ず、一旦受電して実施した、との現場です。

前回の詳しい状況は分かりませんが、見た感じではコンデンサトリップかDSのリミットくらいかな?ダメならVCB引き出してやってみるかな。

結果は、DSとCBのインターロックだったのかな?という所で問題なく試験出来ました。主技さんにも満足していただけた様で良かったです。

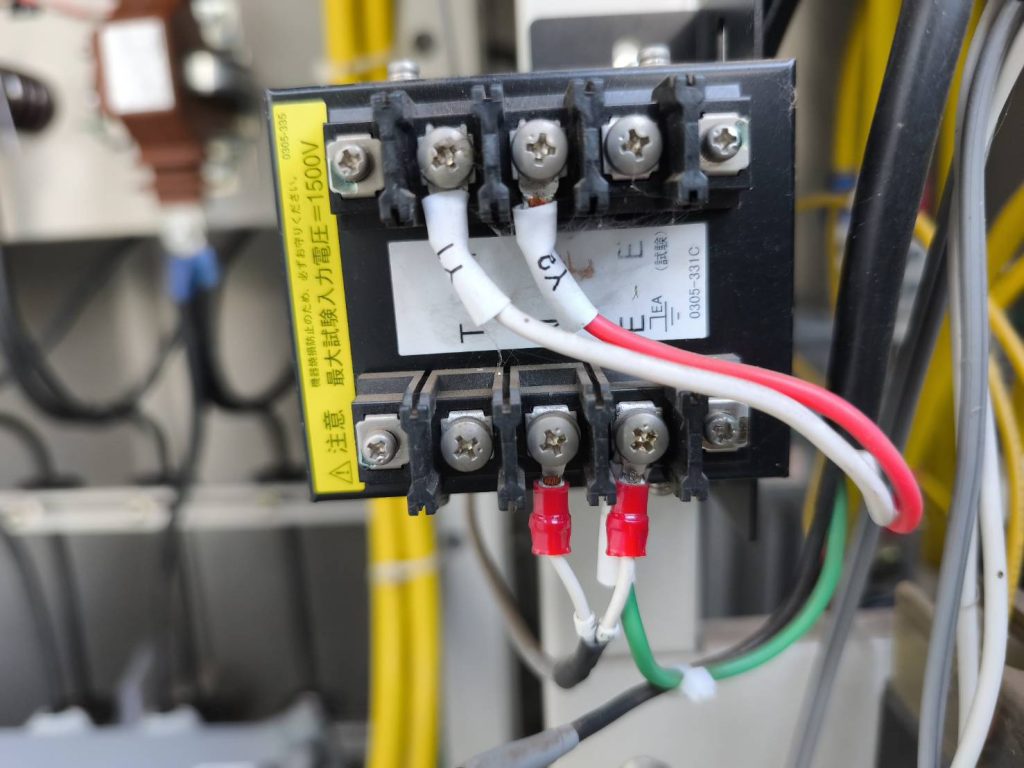

午後からの2件目の現場は太陽光発電が有り、RPRとOVGRの試験を実施しました。

が、OVGRが動作しない、、、試験電圧を上げてもY1-Y2の電圧が異常に少なく出ます。

予想通り、ZPDがアースされていませんね。アース線が端子台の固定ネジ?の所に接続されています。

今まで、同じようにアースの接続箇所間違いや、そもそもアースされてないじゃん。という所を4か所見ているので、実際には条件が揃っても動作しないOVGRは日本に数千とあるでしょう。太陽光工事の電気屋さんはこの辺には詳しくないので接続ミスが多いようです。

試験を変換箱のT-Eでやるとアースされていなくても動作するので、それで竣工時の試験を通り抜けてしまうパターンだと考えます。

結線やり替えて、無事試験も終了です。

最近、自家消費の太陽光自己確認で、送配電会社からのRPRの整定値がPCSの出力を気にしていない?ような値で出ているのを見ます。逆潮流する接続検討していないと思うのですが、これ普通に逆潮流しますけど、良いのかな?我々が気にする事でもないかもしれませんが。

今後も停電点検コンサル業務やリレー試験等、点検の応援など何でもご依頼ください。