本日は年次点検の応援2件にお伺いしました。

1件目は、前回OCRが停電状態で出来ず、一旦受電して実施した、との現場です。

前回の詳しい状況は分かりませんが、見た感じではコンデンサトリップかDSのリミットくらいかな?ダメならVCB引き出してやってみるかな。

結果は、DSとCBのインターロックだったのかな?という所で問題なく試験出来ました。主技さんにも満足していただけた様で良かったです。

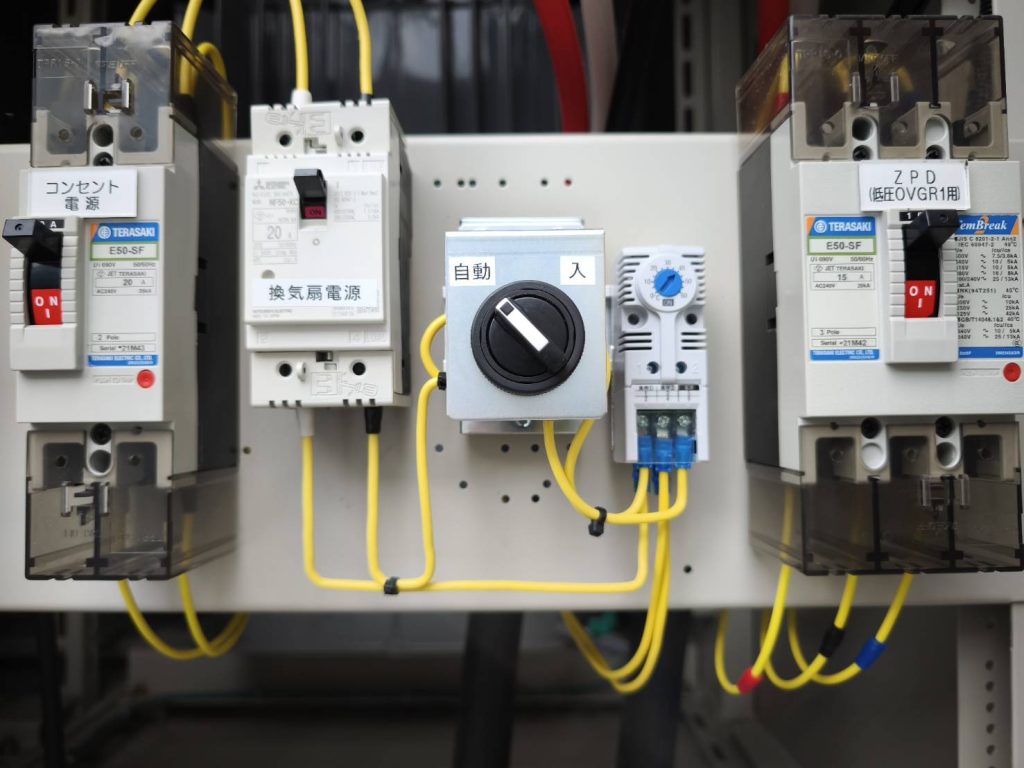

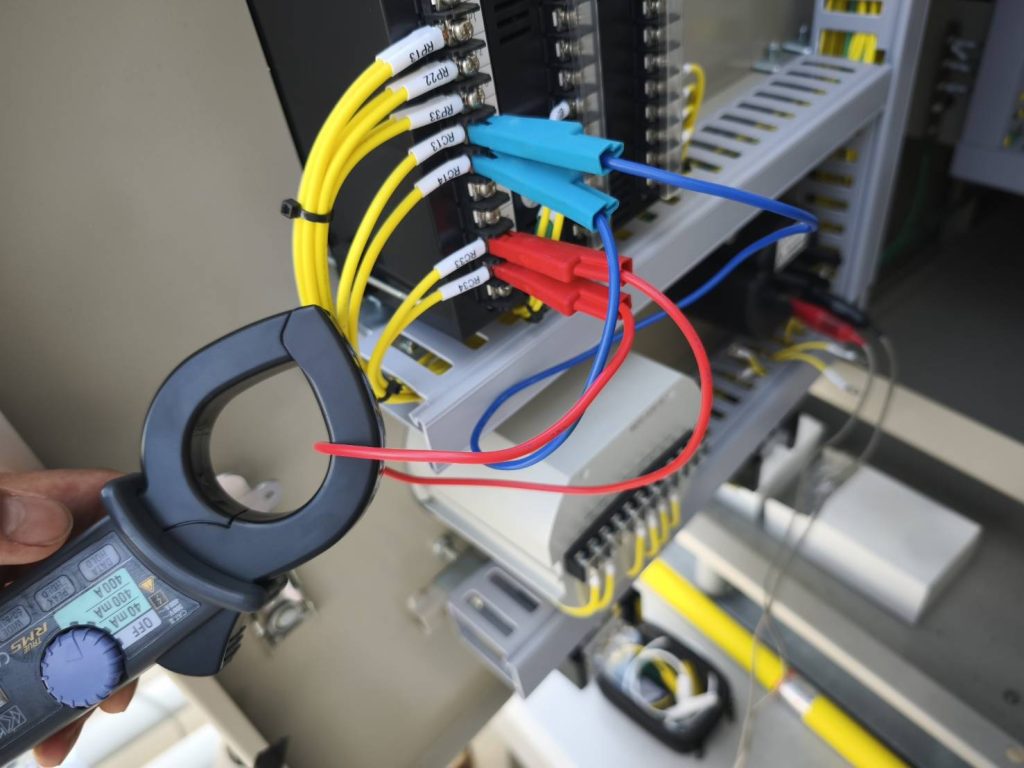

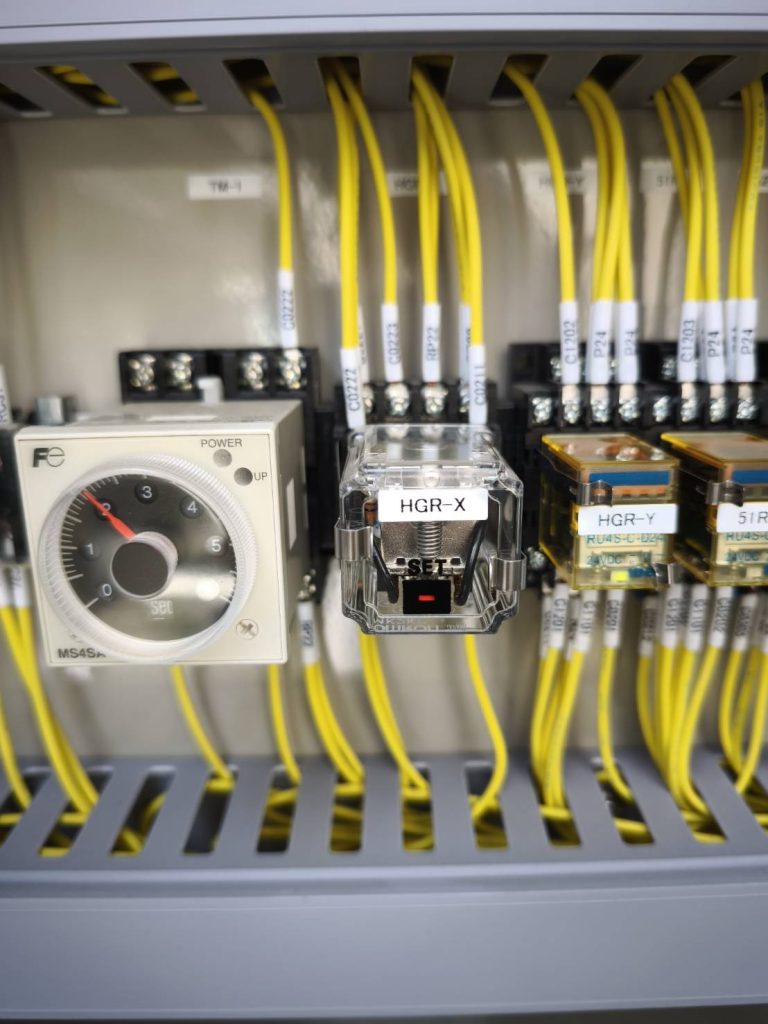

午後からの2件目の現場は太陽光発電が有り、RPRとOVGRの試験を実施しました。

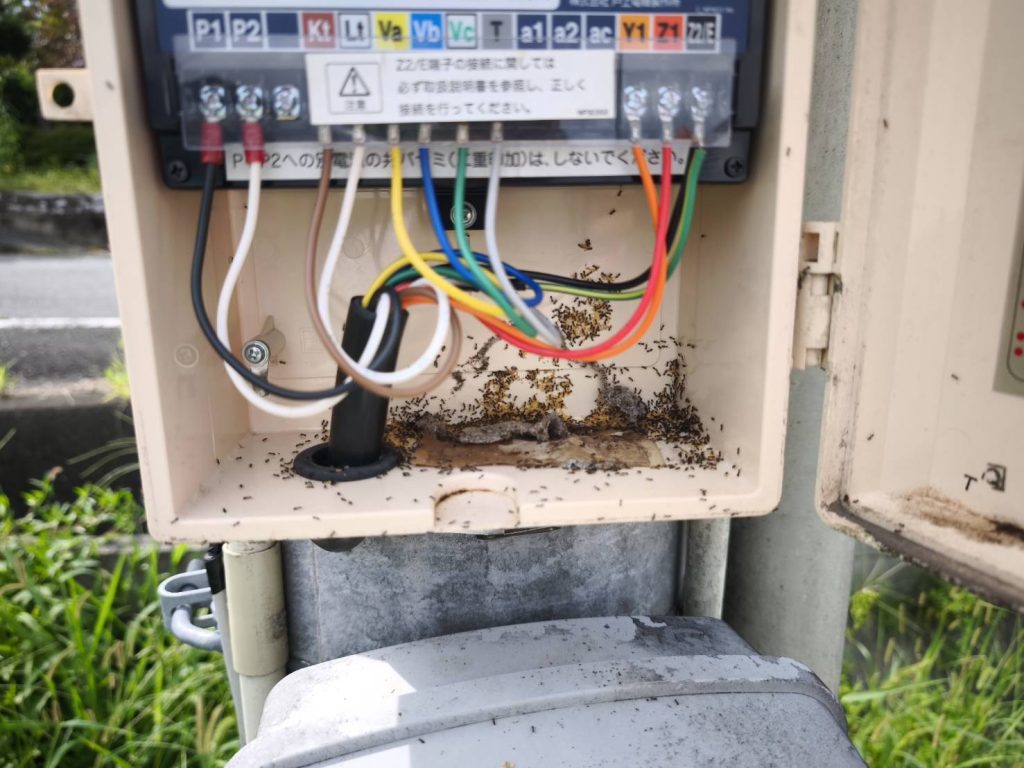

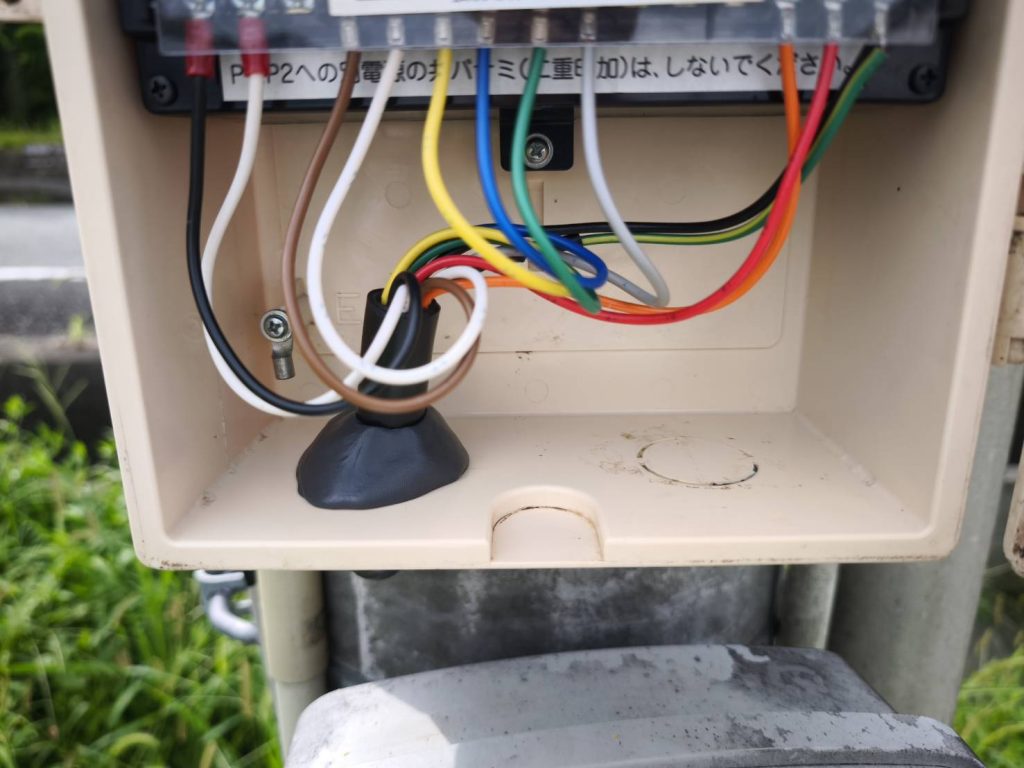

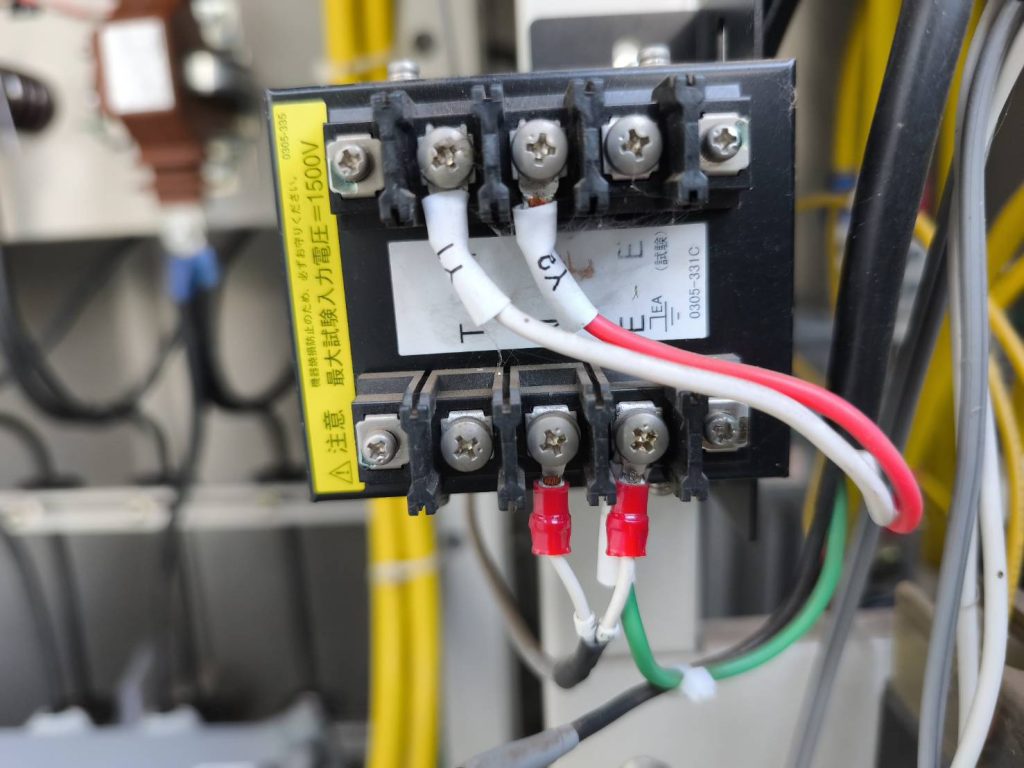

が、OVGRが動作しない、、、試験電圧を上げてもY1-Y2の電圧が異常に少なく出ます。

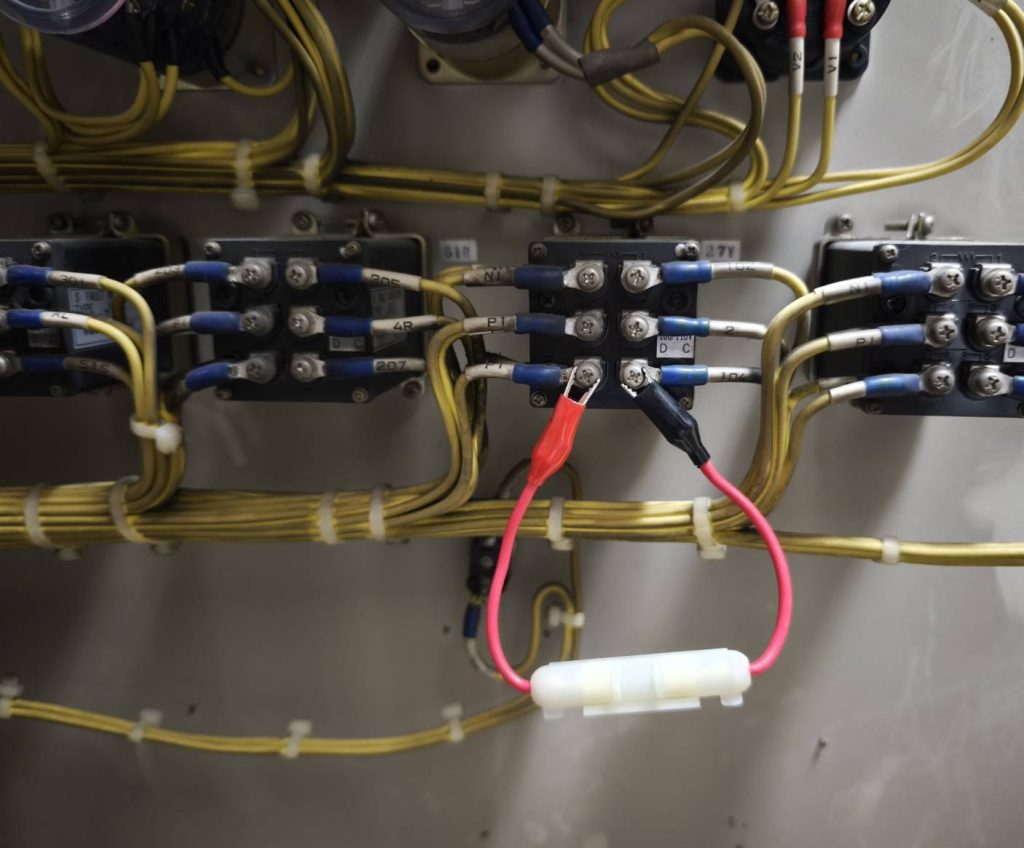

予想通り、ZPDがアースされていませんね。アース線が端子台の固定ネジ?の所に接続されています。

今まで、同じようにアースの接続箇所間違いや、そもそもアースされてないじゃん。という所を4か所見ているので、実際には条件が揃っても動作しないOVGRは日本に数千とあるでしょう。太陽光工事の電気屋さんはこの辺には詳しくないので接続ミスが多いようです。

試験を変換箱のT-Eでやるとアースされていなくても動作するので、それで竣工時の試験を通り抜けてしまうパターンだと考えます。

結線やり替えて、無事試験も終了です。

最近、自家消費の太陽光自己確認で、送配電会社からのRPRの整定値がPCSの出力を気にしていない?ような値で出ているのを見ます。逆潮流する接続検討していないと思うのですが、これ普通に逆潮流しますけど、良いのかな?我々が気にする事でもないかもしれませんが。

今後も停電点検コンサル業務やリレー試験等、点検の応援など何でもご依頼ください。