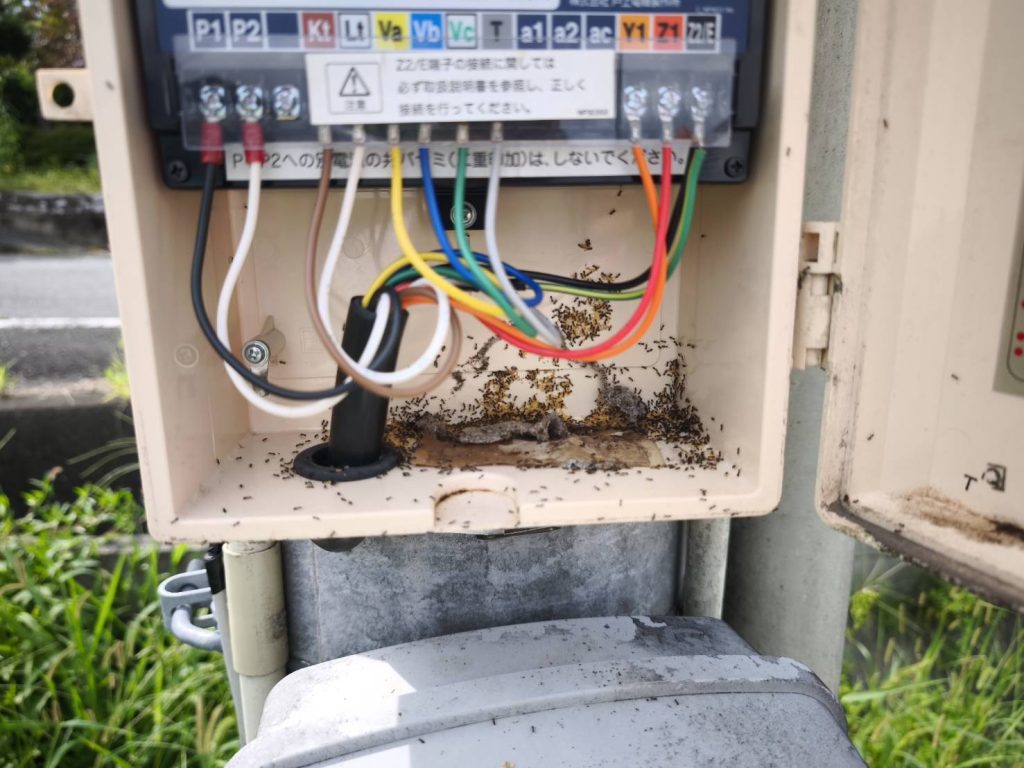

先日から、送風機用モーターの漏電遮断器の動作が頻発する、ということで漏電モニターを仕掛けていたお客様の所に伺いました。

2週間程設置しましたが、なんと一度も動作せず。

低めに漏電のトリガーを設定していましたが、一度も値が上がった形跡すら無し。早いと10分ほどで落ちていたそうなんですが、、、ほんと電気屋さんが来ると漏電って消えるんですよね。

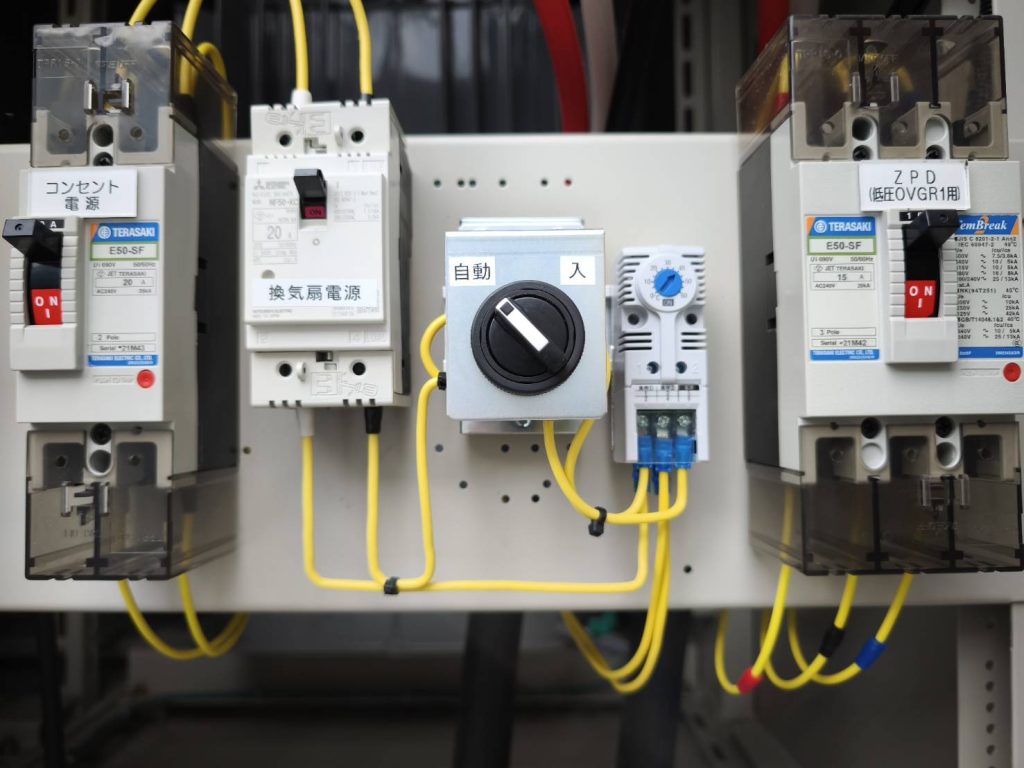

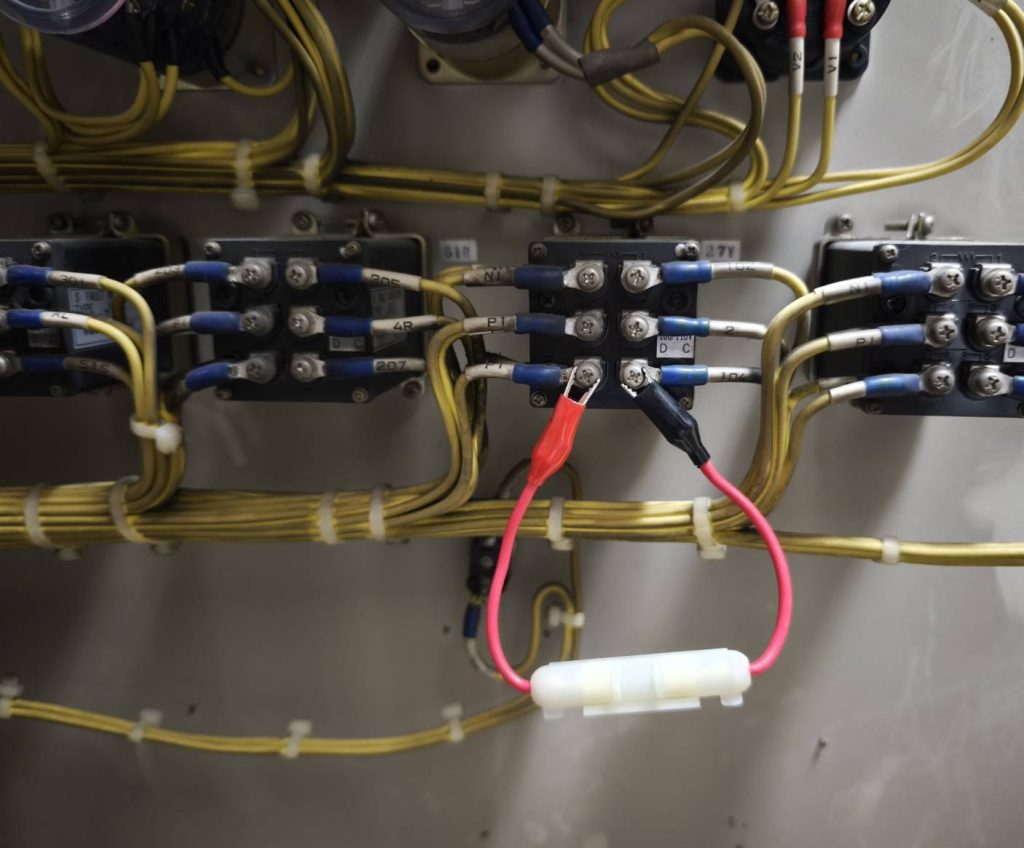

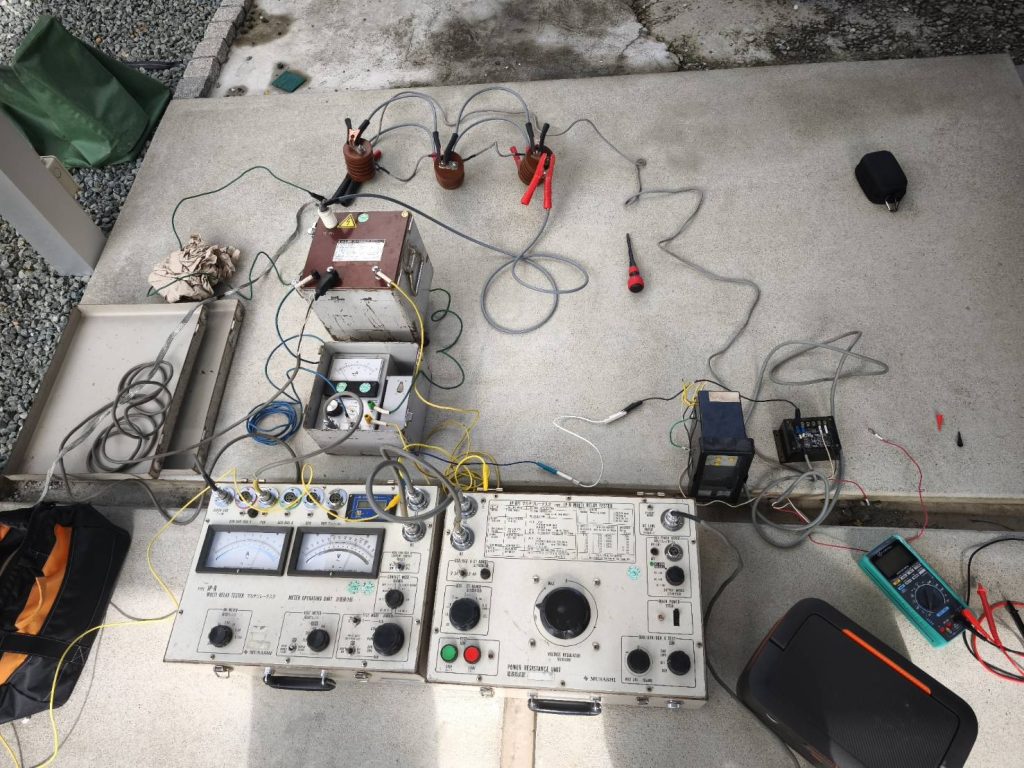

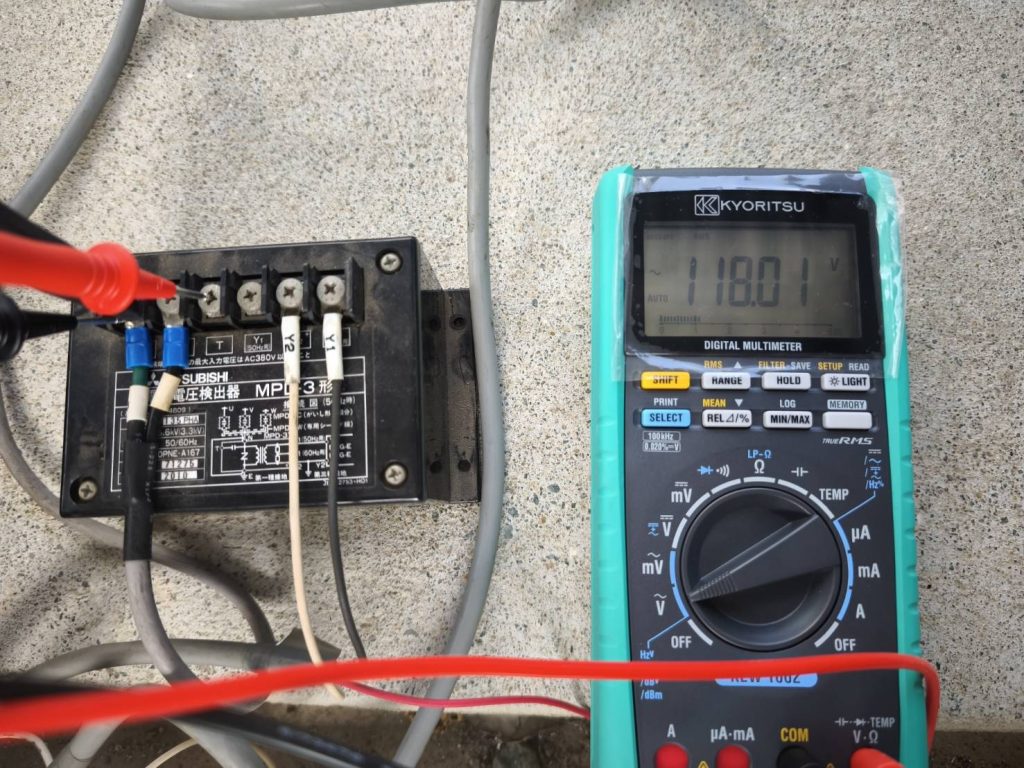

今日は漏電遮断器テスターにて漏電遮断器側もチェックします。

動作値、動作時間、不動作も完璧です。そしてモーターの絶縁抵抗も500MΩです。迷宮入りです。

因みに漏電遮断器テスタを漏電遮断器のテストに使うのは稀で、ほとんどは試験的に漏電させたい時に使います。

漏電遮断器動作が頻発したのが6月末~らしいので、気温が関係しているのかな。結露するところでもありませんし。半導体使っているLED照明なんかは温度が上がると突然漏電する事があるのでその類でしょうか。(冷えると絶縁良くなる)

とりあえず様子見です。